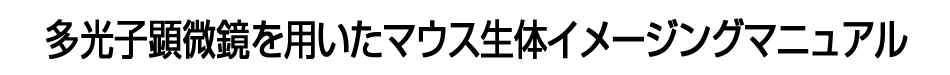

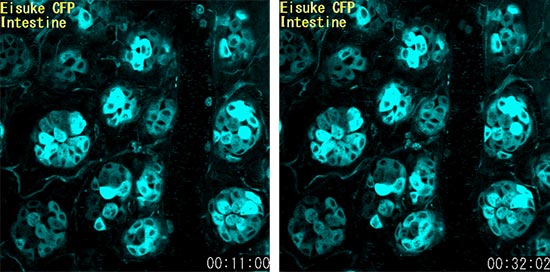

小腸

(写真にカーソルを置くと、モノクロはカラーになります。また、クリックすると別ウィンドウで拡大表示します。)

正立顕微鏡と吸引型の固定装置を用いることで観察することができます。

- マウスは前日より脱食させておきます。

- イソフルランなどの麻酔薬を麻酔装置にて使用し、マウスを寝かせます。以下の作業はすべて麻酔下で行います。

- マウスを仰向けに寝かせて、正中線に沿って中腹部の皮膚を数mm切開します。(写真1)

- 皮膚と同様に数mmほど筋肉層を切開します。

- ピンセットで観察したい小腸の部位を引っ張り出し、観察したい部位の1cm胃側、および大腸側の部分をピンセットと糸を用いてくくり、胃側の糸を固く閉じます。(写真2)

注)虚血してはだめなので、糸と糸の間の観察部位には血液が遮断されないように小腸の外から血管がつながっている部位を選ぶ必要があります。 - 2本の糸で結んだ間の部分に注射器でPBSを満たして膨らませます。注入したPBSが観察時に注射針の痕から漏れ出さないように、大腸側の糸に対して、さらに大腸側から注射針をさします。

注)このとき、さらに大腸側をクリップなどで挟んでおくと、満たしたPBSが大腸側に流れ出さなくなって容易になります。また注射針は少し曲げておくとPBSの注入が簡単になります。(写真3) - PBSを注入したら注射針を抜く前に大腸側の糸を固く閉じます。(写真4)

注)注射針を先に抜いてしまうとそこからPBSが漏れ出して腸がしぼんでしまいます。 - 吸引型固定装置のステージの上にヒートプレートを敷きます。このとき、キムタオルのような紙をヒートプレートの上に敷くと後片付けが簡便になります。

- マウスをヒートプレートの上に置き、吸引型固定装置の底面を小腸の観察したい部位の上に近づけ、吸引を開始します。このとき水銀ランプで対物レンズ下を照明すると、どこが吸引される場所であるかが分かりやすくなります。吸引圧は30mmHg程度で十分です。(写真5)

- 顕微鏡でのイメージングを行います。

小腸の観察では、表面は吸引によって固定されていますが深度が高くなるにしたがって蠕動の影響が出てきます。PBSで満たすことによってある程度蠕動の影響は押さえることはできるのですが、イメージングはスキャン速度を早めにして動きに影響のないような画像取得をすることが望ましいです。

動画撮影

小腸にあるクリプトの底部をタイムラプスで観察しています。ここにはパネート細胞や幹細胞などが存在しています。血管内には多くの好中球が流れています。好中球が流れている血管は静脈です。運がよければ好中球が血管内皮から外側へ出てゆく現象を見ることが出来ます。画像はCFPにて撮像しています。

| 画像撮影条件 | |

|---|---|

| マウス | Eisuke |

| 顕微鏡 | FV1000-MPE |

| 対物レンズ | XLPLN25xWMP |

| レーザ波長 | 840nm |

| レーザパワー | 20mW(対物出射) |

| Speed | 20us/pxl |

| 観察エリア | XY:512x512 pxl、Zoom 2x (250x250um) 1分間隔 61枚 約1時間のタイムラプス |